早く地元を離れたかった私が、東京で経験を積み、Uターンして地域の魅力を発信。地域おこし協力隊を経て、ローカルに根差した活動を開始。

村上 由貴さん

地元広島で編集者として働きながら、地域で生き生きと活躍する人たちと出会い、「地元を肯定できるような人になりたい」と考えるようになった村上さん。東京で経験を積み、地域おこし協力隊として安芸津へ移住。ローカルならではの暮らしや人とのつながりを大切にしながら、自分にできる方法で地域の魅力を発信しています。

「田舎はつまらない」と感じていた学生時代

母の実家である広島県竹原市の忠海で生まれて、幼少期は神戸で過ごし、小学2年生から高校卒業まで竹原で育ちました。その後、デザインを学びたくて、岡山県立大学のデザイン学部へ進学。母がイラストレーターをしていたこともあり、家に画材がたくさんあったので、それに刺激を受けたんだと思います。

また、神戸から竹原に引っ越したとき、子どもなりに“都会”と“田舎”の違いを実感。小学校のクラスも5〜6クラスから1クラスになり、テレビのチャンネルの少なさにも驚いて、「田舎はつまんない。あれもない、これもない…」というコンプレックスを感じていました。早く地元を離れたい、という気持ちも当時は抱いていましたね。

地方で生き生きと暮らす人たちとの出会い

大学卒業後は、縁あって広島市内の出版社に就職。5年ほど雑誌編集の仕事をしました。本を作るのはすごく楽しくてやりがいがあったし、取材を通じて地元で活躍する人たちと出会ったことで、考え方ががらっと変化。

「何もない」と思っていた田舎で、土地の魅力を感じてお店をしたり、ものづくりをしたりしながら生き生きと暮らしている方にすごく影響を受けました。自分だけの価値観で、楽しくない、何もないって言っていた自分をすごく恥ずかしく感じるようになったんですよね。

いずれは地元を肯定できるような仕事をしたい。カフェや雑貨屋が大好きだったので、そういう場づくりをしたいと思うようになりました。

広島の出版社で働いた経験や知識だけでやっていくには少し抵抗があったし、自信もない。どうせなら全然違うフィールドに挑戦してみたいと思い、28歳の時に東京へ行くことにしました。

東京で経験を積み、コロナ禍を機に広島へのUターンを決意

東京では、サスティナビリティを大切にした暮らしの道具を扱う会社で、広報やPRの業務に従事。3〜4年経った頃に、そろそろ次のステップへ進みたいと考えるようになりました。持続可能性とか、いかに暮らしを豊かにするかということに興味を持つようになり、仕事を通じて知り合った素敵なお店がある長野や山梨で暮らしてみるのもいいなと思ったりしていましたね。

しかし、ちょうどその頃、新型コロナウイルスの感染が拡大。閉塞感や実家に帰れない恐怖感に襲われ、このタイミングで広島に戻るのもありかなと、Uターンを決意しました。

心のより処になった「ふるさと回帰センター」

編集者時代に出会った移住者さんを通じて、移住制度や地域おこし協力隊については多少知識があったし、「有楽町のふるさと回帰センターで、広島の窓口の人が一番熱心だったよ」と聞いていたから、ふらりと立ち寄ったこともあります。

東京で過ごした4年間はすごく楽しかったけど、心折れる瞬間もたくさんあって。そんなときに、ふるさと回帰センターは心のより処になってくれるような場所でした。

相談員の森上さんとは何度かやりとりさせてもらっていたし、悩んでいる時にとにかく優しく励ましてくださったこともあります。

地域おこし協力隊として、ローカルに根差した活動を開始

Uターンをするためにいろいろと調べていたら、広島で地域おこし協力隊の募集を見つけました。当時募集があったのは、安芸津以外は全て山間部。“帰る場所”をイメージした時に、私の根っこにはずっと瀬戸内海の景色があったので、これはもう安芸津しかないなと。

ダメもとで応募してみたら、幸運にも受かることができました。

地域おこし協力隊としての活動テーマは、私なりの視点でものづくりや情報発信をし、安芸津をPRすること。

まず第一弾として「安芸津満喫探訪MAP」を制作しました。何となく土地勘はあるけれど、安芸津についての知識はほぼゼロ。自分が地域を知るためのベースとなるものがほしかったし、結果的にそれがほかの人にとっても面白いものになるんじゃないかと思ったんです。地域の人におすすめの場所を聞きながら、自分の足で歩いて、イラストもデザインも一人で作り上げました。

ポテンシャルの高い地域だと思っていたのですが、マップを描いてみて、「町単位でこんなに見所があるんだ!」と感動。これだけネタがあれば、3年間やれるぞと自信になりましたね。

マップをきっかけに私のことを知っていただき、知り合いも増えました。

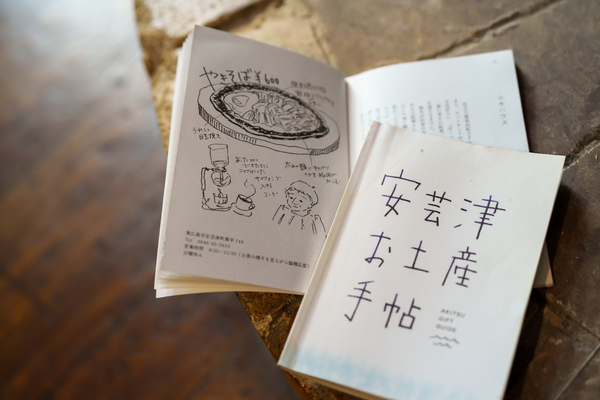

その後も、「安芸津お土産手帖」や「安芸津でご飯」といった冊子を制作し、自分なりにできることを少しずつ広げることができていったように思います。

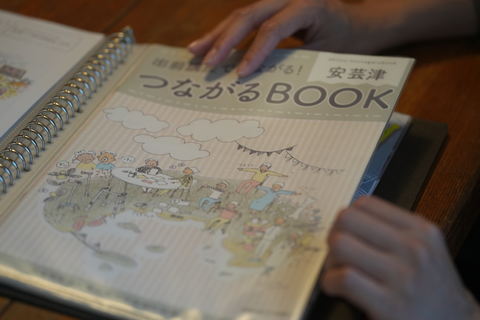

そうこうしているうちに、地域で発行している冊子のイラストを描いてほしい、パンフレットを作ってほしいという依頼をいただくようになり、個人事業主としても少しずつ活動するようになりました。

街の喫茶店には、村上さん制作のポスターが。

地域情報誌も、かわいいイラスト入りでわかりやすいと好評

悩みもがく日々を温かく見守ってくれた安芸津の人々

耕作放棄地や空き家の活用にも挑戦したかったのですが、これはなかなかうまくいかず。畑を借りて農業も挑戦してみたものの、手に負えませんでした。雑草が伸び放題の畑を見た近所の子どもたちに「お姉ちゃん、これやばくない?」と言われちゃったことも…。

やりたいこととやれることの住み分けというか、できないことを認めて、手放すことも大切だと気づくきっかけになりました。

移住者をプラスにとらえている人ばかりではないことは知っていたし、地域との関係性を築くことに苦労している人も見てきたので、地域とかかわることが仕事になり、いろんなことにチャレンジさせてもらえる地域おこし協力隊の制度は、私にとってすごく恵まれた環境でした。

正直に話すと、カフェや雑貨店のような場づくりをしたいという思いや、地域に根ざした仕事がしたいという思いは漠然とあったけど、

絶対に安芸津がいいという強い思いがあったわけではないんです。

タイミングよく募集があったというご縁でたどり着いた場所でしたが、地域貢献について必死に考えもがく私を、安芸津の方たちは温かく見守ってくださいました。

地域の祭りや自治組織について知ることができたのも、地域おこし協力隊の肩書を持たせていただいたからこそだと思います。

ご縁をつなぎながら、フリーランスとして活動

2023年に地域おこし協力隊の任期満了を迎えたのですが、当時はその先をあまり考えておらず、いずれは就職した方がいいかなとも思っていました。

実際は、任期満了とともに起業補助金の制度を活用させていただき、現在もフリーランスとして仕事を続けています。

最近は安芸津だけでなく、竹原の仕事をいただく機会も増えました。今は観光サイトの記事制作や、コワーキングスペース「SOLFIL」のスタッフをしながら、リーフレットやチラシ作りなどをしています。沿岸部は山越えがないので、移動がわりと楽でストレスもありません。

フリーランスといっても、ほぼ綱渡りのような状態なんですけど。でも、何となくつながっていて、いまだにちゃんと安芸津にいることができているというのは不思議で、とてもありがたいことです。

地方の暮らしにくさが、今の自分にちょうど良い

今住んでいるのは、地域おこし協力隊に就任したときに、「ここしかないんですけど…」といって紹介された家。縁側があって、海が見えるすごく良い場所です。広島で暮らすなら、マンションやアパートの一角ではなく、庭と縁側がある家がいいなという理想を描いていたので、ピッタリでした。任期満了後も大家さんとご相談させていただき、そのまま住ませてもらっています。

安芸津の暮らしに車は欠かせないのですが、けっこう細い道も多いので、私は2回ほど脱輪しています。“ガン”ってタイヤが落ちた瞬間に、近くにいた人たちが助けてくれたのですが、この暮らしにくさが、私にとってはちょうど良い。

地域おこし協力隊として3年間走り抜けて、フリーランスとして1年。

実は地元の方と結婚して、新たな暮らしのフェーズに入ったところなので、まだ生活リズムというかペースがつかめていない状況です。成り行きまかせ風まかせで、先のことはまだ分からないけれど…。

いつかカフェや雑貨屋さん、本屋さんのような場づくりもしてみたい。なくても困らないけど、私はほしいし、みんなもほしいんじゃないかなって思っています。

仕事の日

| 7:00 | 起床、身支度、移動(ラジオを聴きながら) |

|---|---|

| 9:00 | SOLFIL出勤(受付業務、デザイン制作など) |

| 13:00 | 退勤、昼食 |

| 14:30 | フリーランスの取材や執筆など |

| 18:00 | 家事 |

| 19:30 | 夕食、片付け |

| 21:00 | 自由時間(パソコン作業、テレビ、入浴) |

| 23:00 | 就寝 |

休みの日

| 8:00 | 起床、ゆっくり朝食 |

|---|---|

| 9:30 | 習い事(茶道) |

| 12:00 | 昼食 |

| 13:00 | 家事 |

| 14:00 | おでかけ(買い物、カフェ、本屋など) 余裕がある日はスーパー銭湯へ |

| 19:30 | 夕食、片付け |

| 21:00 | 自由時間(パソコン作業、テレビ、入浴) |

| 23:00 | 就寝 |